Une brève histoire de la bande dessinée polonaise.

Une brève histoire de la bande dessinée polonaise

Par Wojciech Birek et Piotr Machłajewski

Durant la deuxième moitié du 19e siècle, les hebdomadaires et magazines illustrés publiés sur le territoire polonais contenaient des histoires en images. Celles-ci prenaient des formats divers, des gravures composées de manière classique, en images séparées accompagnées de commentaires, jusqu'aux œuvres de style graphique expérimental et divisées en planches. Elles paraissaient dans des périodiques comme L’Hebdomadaire illustré (Tygodnik Illustrowany, 1859-1939), où l’œuvre de Franciszek Kostrzewski faisait florès, Le Courrier des fêtes (Kuryer Świąteczny, 1864-1918), Les Épis (Kłosy, 1865-1890), Le Randonneur (Wędrowiec, 1863-1906) et La Mouche (Mucha, 1868-1939). La presse illustrée de l’époque permit à plusieurs générations d’artistes doués de perfectionner leur art. Outre F. Kostrzewski ou les frères Pillati, Henryk (1832-1894) et Ksawery (1843-1902), citons notamment Stanisław Lenc (1861-1920), Stefan Mucharski (1859-1928) ou Kazimierz Grus (1885-1955). Mais évoquons aussi des peintres, graphistes et illustrateurs connus tels que Juliusz Kossak (1824-1899), Wojciech Gerson (1831-1901) et Artur Grottger (1837-1867). Dans les récits de cette période dominait la peinture des mœurs, avec des éléments de critique sociale et une importante composante satirique.

En 1918, la Pologne redevint indépendante. La série Par le feu et le fer, ou les aventures de Grégory le fou – récit moderne (Ogniem i mieczem, czyli przygody Szalonego Grzesia – powieść współczesna) est considérée comme la première bande dessinée historique polonaise importante. Elle présente les aventures d’un soldat jovial luttant contre les ennemis de la Pologne, tels que les bolcheviks. Le journaliste Stanisław Wasylewski (1885-1953) et le dessinateur Kamil Mackiewicz (1886-1931) débutent celles-ci au cours de l’année 1919 dans les pages de l’hebdomadaire satirique de Lviv La Pichenette (Szczutek).

Dans la Pologne de l'entre-deux-guerres persistaient à dominer des histoires en images à l'ancienne, dont les descriptions se trouvaient sous les cases. Néanmoins, les bandes dessinées modernes dotées de bulles n’étaient pas entièrement inconnues. On publiait de nombreuses rééditions et des adaptations de bandes dessinées américaines célèbres sur des personnages tels que Betty Boop, Blondie, Flash Gordon, Mutt et Jeff, Popeye, Prince Vaillant ou Superman. Certaines productions étrangères furent accommodées à la réalité de la Pologne et leurs protagonistes « naturalisés » par l’octroi de noms polonais, voire grâce à des artistes locaux auxquels l'on confiait la reprise de leurs aventures. C’était le cas, par exemple, du personnage suédois Adamson, « rebaptisé » en Pologne Agapit Krupka, ou encore des deux comiques Danois Pat et Patachon, dont les versions polonaises furent dessinées par Wacław Drozdowski (1895-1951), leurs noms étant modifiés en Wicek et Wacek après la guerre.

La plus longue des séries polonaises s’intitulait Les Aventures du Chômeur Froncek (Przygody Bezrobotnego Froncka), dessinée par Franciszek Struzik (1902-1944) et publiée en épisodes quotidiens dans le journal du soir silésien Les Sept sous (Siedem Groszy). Parmi les créateurs des récits en images de la période précédant la Seconde Guerre mondiale, le plus prolifique fut Stanisław Dobrzyński (1897-1949) de Łódź. Il est l'auteur d’une vingtaine de séries, incluant les aventures de Jaś Klepka, de Lopek et du détective Kubuś. Jerzy Nowicki, lui, se spécialisait dans les histoires dont les héros étaient empruntés aux séries étrangères, tels Laurel et Hardy, Tarzan ou Charlie Chaplin. Aleksander Świdwiński, de son côté, dessina la série « futuriste » Varsovie en 2025 (Warszawa w roku 2025) d'après des textes de Benedykt Herz. Tout ces titres paraissaient surtout dans des journaux du soir et dans la presse locale.

En effet, parmi les magazines publiant des histoires en images durant la période antérieure à la Seconde Guerre mondiale, l'on trouvait Grégory (Grześ, 1919-1920), Le Monde des aventures (Świat Przygód, 1935-1939), Le Carrousel (Karuzela, 1936-1939) ou Le Randonneur (Wędrowiec, 1937-1939). Citons aussi Tarzane – l’hebdomadaire d’aventures et de récits exotiques (Tarzan - tygodnik przygód i powieści egzotycznych, 1937) et l’hebdomadaire de bandes dessinées de Walt Disney Gazetka Miki (1937-1939), l'équivalent du Le journal de Mickey en France.

Au contraire des publications dans la presse, des livres de bande dessinée ne parurent que très rarement en Pologne. En 1932 vit le jour un récit en images qui s’inscrivit durablement parmi les classiques polonais, connaissant de nombreux avatars. Il s’agissait des 120 aventures de Bébête le Bouc (120 przygód Koziołka Matołka), dues à la plume du célèbre écrivain Kornel Makuszyński (1884-1953) et au dessinateur Marian Walentynowicz (1896-1967). Les images, précises et en couleurs, étaient accompagnées de commentaires amusants et en vers, racontant l’histoire d’un bouc anthropomorphe traversant le monde en quête de la ville mythique de Pacanów. Où, selon la légende, on mettait des fers aux chèvres. Les aventures de Bébête le Bouc comptabilisèrent quatre tomes et leurs auteurs conçurent sur le même principe plusieurs autres histoires dessinées populaires.

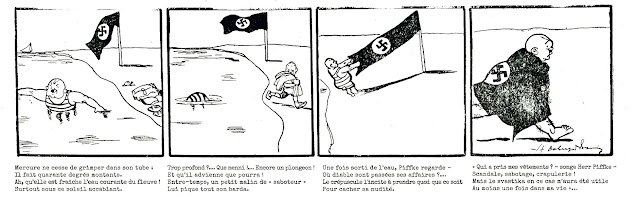

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et les années passées sous domination allemande sonnèrent le glas de la presse polonaise indépendante. Elle fut remplacée par des publications surveillées par les autorités d’occupation, clairement orientées vers la propagande. Tout travail effectué pour ces journaux fut considéré comme acte de collaboration avec l’ennemi. Des bandes dessinées ne parurent dans ces titres que rarement. Le centre d’activité des auteurs polonais se déplaça à l’étranger. Les histoires en images paraissaient, par exemple, aux États-Unis. C’est dans le magazine La Rescousse – La Pologne combattante en Amérique (Odsiecz – Polska Walcząca w Ameryce) que débuta l’émigré Walenty Pompka (1941-42), personnage créé par le dessinateur Marian Walentynowicz et par Ryszard Kiersnowski (alias Ryszard Pobóg). Au Proche-Orient, à l’époque où s'y trouvait stationné le 2e Corps polonais (Armée du général Anders), sortait le magazine Le Gaillard (Junak), dans lequel paraissait, entre autres, la bande dessinée Les aventures d'Hilaire Bâton (Przygody Hilarego Pały). En 1943, le supplément au Journal du soldat de l’APE (Dziennik Żołnierza APW) divertissait son public en uniforme, les troupes du Ier Corps polonais du gouvernement de Pologne en exil au Royaume-Uni, avec les aventures de Jacques Vagabond (Kuba Łazik) de Włodzimierz Kowańko et Jerzy Laskowski.

La période qui suivit le conflit fut dure pour la bande dessinée en Pologne. Les autorités communistes s’approprièrent le contrôle du marché de livre et de la presse. Dans cette nouvelle réalité, la bande dessinée, associée à la culture occidentale, devint un phénomène méprisé et répréhensible. Cependant, on ne renonça jamais entièrement à la publication des récits en images. On coupa le contact avec les éditeurs étrangers, sauf pour les publications promues par des entités telles que le Parti communiste français, et on misa sur les créations des auteurs locaux, souvent contraints de produire des œuvres de propagande. Ainsi, les bandes dessinées louaient les avantages du régime socialiste et critiquaient le capitalisme.

Celles-ci paraissaient avant tout dans la presse. On reprit alors la publication du Monde des aventures, rebaptisé Le nouveau monde des aventures (Nowy Świat Przygód, 1946-1947), revenu ensuite à son titre original (1947–1949) et amalgamé avec le bihebdomadaire scout Le Sentier (Na Tropie). Le fruit de cette fusion fut Le Monde des jeunes (Świat Młodych, 1949-1993). Durant la période 1957-1958, sur la vague du dégel politique, parurent les 98 numéros de l’hebdomadaire pour la jeunesse L’Aventure (Przygoda). Le magazine suivait l’exemple du périodique communiste français Vaillant, paraissant également en Pologne.

Parmi les principaux auteurs publiés dans la presse de l’époque, on trouvait Zbignew Lengren (1919-2003), auteur du cycle de strips muets intitulé Le Professeur Petitfinaud (Prof. Filutek), et Janusz Christa (1934-2008), employé par le journal de Danzig Le Soir du littoral (Wieczór Wybrzeża). À partir de 1958, J. Christa y publiait, entre autres, une série de strips sur les aventures de Jeannot-Matelot (Kajtek-Majtek), puis les aventures de Jeannot et Coco (Kajtek i Koko), ainsi que celles de Kaïko et Kokoche (Kajko et Kokosz). Jerzy Wróblewski (1941-1991) était un collaborateur de longue date du Journal du soir (Dziennik Wieczorny) de Bydgoszcz. Henryk Jerzy Chmielewski, alias « Papi Chmiel » (« Papcio Chmiel », 1923-2021), acquis sa notoriété surtout grâce à sa série Titus, Ti Romain et A’Thomas (Tytus, Romek i A’Tomek), publiée dans Le Monde des jeunes.

La fin des années 60 et les années 70 furent l’âge d’or de l'auto-édition de bandes dessinées appelées des « cahiers illustrés ». Par leurs biais, les autorités communistes cherchaient à améliorer la popularité de la milice et de l’armée. La plus longue de ces séries fut celle consacrée aux aventures de l’officier milicien Capitaine Chat Sauvage (Kapitan Żbik). Entre 1968 et 1982 parurent 53 épisodes pour un tirage total de plus de 11 millions d’exemplaires. Parmi les auteurs des cahiers de la série figuraient Grzegorz Rosiński (né en 1941), Bogusław Polch (1941-2020) et Jerzy Wróblewski.

À cette époque, le public polonais privilégiait les bandes dessinées adaptées des séries télévisées populaires. Les plus appréciées furent Le front clandestin (Podziemny front, 1969-1972) dessiné par Mieczysław Wiśniewski (1925-2006) et Jerzy Wróblewski ou Les aventures des tankistes et du chien Szarik (Przygody pancernych i psa Szarika, 1970–1971) par Szymon Kobyliński (1927-2002). Capitaine Kloss (Kapitan Kloss, 1971–1973) était illustré par Mieczysław Wiśniewski, et Janosik (1974) par Jerzy Skarżyński (1924-2004).

L'année 1976 marque l'apparition de deux nouveaux magazines de bande dessinée, Relax et Alfa. Le premier privilégiait des bandes dessinées historiques, fantastiques, d'aventures et des histoires pour les enfants. Janusz Christa, Tadeusz Baranowski (né en 1945), Jerzy Wróblewski et Grzegorz Rosiński comptaient parmi ses contributeurs. À partir de 1978, ce dernier y publiait Thorgal, sur des scénarios de Jean Van Hamme (né en 1939). Le magazine exista de 1976 à 1981, totalisant 31 numéros. Alfa abordait des sujets quelque peu différents. Il offrait au lecteur un mélange de science-fiction et de vulgarisation scientifique. Entre 1976 et 1985 parurent 7 numéros de ce périodique, avec comme auteur principal Grzegorz Rosiński.

Durant les années 80 furent publiés plusieurs albums, dont les bandes dessinées novatrices de Tadeusz Baranowski, Kaïko et Kokoche de Janusz Christa, la série Les aventures de Jonka, Jonek et Kleks (Przygody Jonki, Jonka i Kleksa) de Szarlota Pawel (1947-2018) et les œuvres de Jerzy Wroblewski. Les tirages atteignaient des centaines de milliers d’exemplaires. En 1982, le mensuel Fantastyka publia les premiers épisodes de Funky Koval, sur un scénario de Maciej Parowski (1946-2019) et Jacek Rodek (né en 1956) et des dessins de Bogusław Polch. Cette série de science-fiction sur les aventures d'un détective cosmique comportait de nombreuses références à l’époque contemporaine de sa publication. Elle s'attira rapidement une immense popularité et continue à être considérée comme l'une des plus importantes en Pologne. Fantastyka publiait aussi des travaux de Grzegorz Rosiński et de Kas (Zbigniew Kasprzak alias, né en 1955). L’immense intérêt d'alors pour le neuvième art mena à la création en 1987 du premier magazine BD pour adultes, Komiks – Fantastyka, renommé Komiks en 1990, et publié jusqu'en 1995. Ses pages accueillirent les œuvres phares de la bande dessinée polonaise et européenne, dont le précité Funky Koval, ainsi que Hans (Yans) d’André-Paul Duchâteau (1925-2020) et Grzegorz Rosiński. Dans les six derniers numéros du magazine parut la série Le Sorceleur (The Witcher, Wiedźmin en polonais), tirée des récits d’Andrzej Sapkowski (né en 1948), scénarisée par Maciej Parowski et dessinée par Bogusław Polch.

Après la chute du communisme, époque marquée par des transformations du point de vue politique, économique et social, la bande dessinée polonaise fut supplantée par l'arrivée massive de bandes dessinées occidentales et américaines, complètement inaccessibles auparavant. Presque toutes les grandes maisons d'édition publiant les auteurs polonais firent faillite dans la première moitié des années 90. La bande dessinée polonaise en vint à occuper une position étrange, d'où elle continuait néanmoins à se développer dans un créneau marginal. Les artistes, incapables de publier, présentaient leurs œuvres au public lors d’expositions ou dans des fanzines autofinancés, reproduits et diffusés avec les moyens du bord. La bande dessinée d'alors se développa dans les écoles des beaux-arts et des lycées artistiques, parmi des jeunes auteurs qui, affranchis des limites imposées par le marché et de la nécessité de restreindre leurs ambitions à cause des rigueurs imposées par les maisons d'édition, purent créer des bandes dessinées sublimes tant sur le plan artistique qu'esthétique.

Parmi les principaux dessinateurs et personnalités du monde des arts se trouvaient le Varsovien Krzysztof Gawronkiewicz (né en 1969), Przemysław Truścinski (né en 1970) de Łódź et Jerzy Ozga (né en 1968) de Kielce. Dans cette dernière ville, les trois se rencontrèrent en février 1991, lors de la Convention des auteurs de la bande dessinée au palais Zielinski, premier événement de ce type en Pologne. Cette manifestation culturelle fut organisée par deux passionnés du neuvième art, Jerzy Ozga, déjà cité, et Robert Łysak (né en 1964). Ils eurent l'idée d'inviter à Kielce un groupe de jeunes créateurs et critiques de bande dessinée pour débattre, dans une ambiance détendue, de la situation de ce moyen d'expression en Pologne. Parmi les invités se démarquaient les représentants de la ville de Łódź, déjà rassemblés dans le groupe Contur. Très rapidement, ils exprimèrent leur volonté d'organiser une deuxième édition de la convention à Łódź. Ainsi y naquit l'évènement phare de la bande dessinée contemporaine en Pologne, la Convention nationale des artistes de la bande dessinée, rebaptisée Festival national de la bande dessinée en 1999, puis en 2000 Festival international de la bande dessinée. Il est connu depuis 2009 comme Le Festival international de la bande dessinée et des jeux. La deuxième édition de la convention, tenue pour le première fois à Łódź, eut lieu en septembre 1991 à la Maison de la Culture, nouvellement ouverte après plusieurs années de travaux. L'événement fut organisé par le groupe Contur, rassemblant d'anciens élèves du lycée artistique et des étudiants de l’École des Beaux-Arts de Łódź.

L’une des composantes majeures du Festival de Łódź fut son concours. Celui de la meilleure bande dessiné courte fut établi en 1991. Pendant de nombreuses années, ses résultats définirent les tendances et permettaient à de jeunes dessinateurs de se faire reconnaître. La première édition de ce concours alors encore modeste fut remportée par Robert Waga (né en 1968), la deuxième par Krzysztof Gawronkiewicz, la troisième par Przemysław Truściński, la quatrième par Aleksandra Czubek-Spanowicz (née en 1966) et la cinquième par Sławomir Jezierski (né en 1963)… Tous ces artistes sont représentatifs d'approches différentes de la bande dessinée. L'histoire courte 1969 de K. Gawronkiewicz constitue une adaptation des mémoires de Sławomir Rogowski, exécutée au moyen d'une technique classique, à la plume. P. Truściński brilla grâce à L'Enfer (Piekło), une bande dessinée expérimentale, alliant dessin et photographie, dans laquelle il apparaissait lui-même. A. Czubek-Spanowicz gagna grâce au pittoresque La Ville la nuit (Miasto nocą) et S. Jezierski fut récompensé pour À propos d’un trésor qui ne se laissa pas dérober (O skarbie, co obcym się nie dał), une fable alliant parfaitement les contours noirs et les couleurs de l'aquarelle. Parmi les lauréats du Grand Prix du Festival, on compte aussi Adrian Madej (né en 1977), Tomasz Lew Leśniak (né en 1977), Krzysztof Ostrowski (né en 1976) et Jerzy Ozga. Łódź sut reconnaitre également le génie des dessinateurs Olaf Ciszak (né en 1977), Jakub Rebelka (né en 1981) et Benedykt Szneider (né en 1982). Dans le jury siégeaient des experts dans le domaine de la bande dessinée polonaise et étrangère, tels que Wojciech Birek (né en 1961), Kája Saudek (1935-2015) et Jerzy Szyłak (né en 1960).

Dans les années 90 (?), la bande dessinée polonaise ne put évoluer quasiment qu'au sein du milieu de l'édition indépendante (ou alternative). Après l'arrêt du magazine La Bande dessinée et des tentatives de création de quelques autres à l'échelle nationale tels que Fan, La Bagarre (Awantura), Super Boom !, Kelvin & Celsjusz, les rares périodiques qui réussirent à survivre au marché étaient des magazines à petits tirages. Il s'agit du Temps de la bande dessinée, anthologie (Czas Komiksu, antologia), Le Forum de la bande dessinée (Komiks Forum) et de fanzines tels KKK ou La Chair (Mięso) qui, au fil du temps, sont devenus des magazines comme AQQ et Ziniol. Le public put apprécier les œuvres d'auteurs polonais grâce à des publications dans des magazines de littérature fantastique et dans la presse. Leurs albums parurent de façon sporadique.

En revanche, les groupes, clubs et associations étaient en plein essor. Outre le groupe Contur de Łódź, il convient de mentionner le Studio de la bande dessinée polonaise (Studio Komiks Polski) de Bydgoszcz et le Club cracovien de la bande dessinée (Krakowski Klub Komiksu). Des centres de rencontres d'auteurs et d'amateurs du neuvième art existaient à Varsovie, à Poznań, dans la zone côtière de la mer Baltique des Trois Cités (Gdańsk-Sopot-Gdynia) et en Haute-Silésie.

En l'an 2000 eut lieu la véritable explosion de la popularité de la bande dessinée en Pologne. Plusieurs maisons d'éditions décidèrent, presque en même temps, de miser sur elle. Le marché fut inondé par une grande quantité de publications, originaires du pays ou venues de l'extérieur. Les dessinateurs polonais purent enfin présenter leurs créations au grand public. On commença à rassembler les œuvres crées dans les années 90 en anthologies et parurent de nouveaux magazines spécialisés, albums et séries. Le neuvième art fut accueilli dans les galeries et les écoles d'art, avec des études sérieuses consacrées à ce sujet. À présent, le lecteur de Pologne bénéficie de la possibilité de choisir à sa guise parmi des parutions polonaises et étrangères de plusieurs maisons d'édition.

Par Wojciech Birek et Piotr Machłajewski

Durant la deuxième moitié du 19e siècle, les hebdomadaires et magazines illustrés publiés sur le territoire polonais contenaient des histoires en images. Celles-ci prenaient des formats divers, des gravures composées de manière classique, en images séparées accompagnées de commentaires, jusqu'aux œuvres de style graphique expérimental et divisées en planches. Elles paraissaient dans des périodiques comme L’Hebdomadaire illustré (Tygodnik Illustrowany, 1859-1939), où l’œuvre de Franciszek Kostrzewski faisait florès, Le Courrier des fêtes (Kuryer Świąteczny, 1864-1918), Les Épis (Kłosy, 1865-1890), Le Randonneur (Wędrowiec, 1863-1906) et La Mouche (Mucha, 1868-1939). La presse illustrée de l’époque permit à plusieurs générations d’artistes doués de perfectionner leur art. Outre F. Kostrzewski ou les frères Pillati, Henryk (1832-1894) et Ksawery (1843-1902), citons notamment Stanisław Lenc (1861-1920), Stefan Mucharski (1859-1928) ou Kazimierz Grus (1885-1955). Mais évoquons aussi des peintres, graphistes et illustrateurs connus tels que Juliusz Kossak (1824-1899), Wojciech Gerson (1831-1901) et Artur Grottger (1837-1867). Dans les récits de cette période dominait la peinture des mœurs, avec des éléments de critique sociale et une importante composante satirique.

En 1918, la Pologne redevint indépendante. La série Par le feu et le fer, ou les aventures de Grégory le fou – récit moderne (Ogniem i mieczem, czyli przygody Szalonego Grzesia – powieść współczesna) est considérée comme la première bande dessinée historique polonaise importante. Elle présente les aventures d’un soldat jovial luttant contre les ennemis de la Pologne, tels que les bolcheviks. Le journaliste Stanisław Wasylewski (1885-1953) et le dessinateur Kamil Mackiewicz (1886-1931) débutent celles-ci au cours de l’année 1919 dans les pages de l’hebdomadaire satirique de Lviv La Pichenette (Szczutek).

Dans la Pologne de l'entre-deux-guerres persistaient à dominer des histoires en images à l'ancienne, dont les descriptions se trouvaient sous les cases. Néanmoins, les bandes dessinées modernes dotées de bulles n’étaient pas entièrement inconnues. On publiait de nombreuses rééditions et des adaptations de bandes dessinées américaines célèbres sur des personnages tels que Betty Boop, Blondie, Flash Gordon, Mutt et Jeff, Popeye, Prince Vaillant ou Superman. Certaines productions étrangères furent accommodées à la réalité de la Pologne et leurs protagonistes « naturalisés » par l’octroi de noms polonais, voire grâce à des artistes locaux auxquels l'on confiait la reprise de leurs aventures. C’était le cas, par exemple, du personnage suédois Adamson, « rebaptisé » en Pologne Agapit Krupka, ou encore des deux comiques Danois Pat et Patachon, dont les versions polonaises furent dessinées par Wacław Drozdowski (1895-1951), leurs noms étant modifiés en Wicek et Wacek après la guerre.

La plus longue des séries polonaises s’intitulait Les Aventures du Chômeur Froncek (Przygody Bezrobotnego Froncka), dessinée par Franciszek Struzik (1902-1944) et publiée en épisodes quotidiens dans le journal du soir silésien Les Sept sous (Siedem Groszy). Parmi les créateurs des récits en images de la période précédant la Seconde Guerre mondiale, le plus prolifique fut Stanisław Dobrzyński (1897-1949) de Łódź. Il est l'auteur d’une vingtaine de séries, incluant les aventures de Jaś Klepka, de Lopek et du détective Kubuś. Jerzy Nowicki, lui, se spécialisait dans les histoires dont les héros étaient empruntés aux séries étrangères, tels Laurel et Hardy, Tarzan ou Charlie Chaplin. Aleksander Świdwiński, de son côté, dessina la série « futuriste » Varsovie en 2025 (Warszawa w roku 2025) d'après des textes de Benedykt Herz. Tout ces titres paraissaient surtout dans des journaux du soir et dans la presse locale.

En effet, parmi les magazines publiant des histoires en images durant la période antérieure à la Seconde Guerre mondiale, l'on trouvait Grégory (Grześ, 1919-1920), Le Monde des aventures (Świat Przygód, 1935-1939), Le Carrousel (Karuzela, 1936-1939) ou Le Randonneur (Wędrowiec, 1937-1939). Citons aussi Tarzane – l’hebdomadaire d’aventures et de récits exotiques (Tarzan - tygodnik przygód i powieści egzotycznych, 1937) et l’hebdomadaire de bandes dessinées de Walt Disney Gazetka Miki (1937-1939), l'équivalent du Le journal de Mickey en France.

Au contraire des publications dans la presse, des livres de bande dessinée ne parurent que très rarement en Pologne. En 1932 vit le jour un récit en images qui s’inscrivit durablement parmi les classiques polonais, connaissant de nombreux avatars. Il s’agissait des 120 aventures de Bébête le Bouc (120 przygód Koziołka Matołka), dues à la plume du célèbre écrivain Kornel Makuszyński (1884-1953) et au dessinateur Marian Walentynowicz (1896-1967). Les images, précises et en couleurs, étaient accompagnées de commentaires amusants et en vers, racontant l’histoire d’un bouc anthropomorphe traversant le monde en quête de la ville mythique de Pacanów. Où, selon la légende, on mettait des fers aux chèvres. Les aventures de Bébête le Bouc comptabilisèrent quatre tomes et leurs auteurs conçurent sur le même principe plusieurs autres histoires dessinées populaires.

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et les années passées sous domination allemande sonnèrent le glas de la presse polonaise indépendante. Elle fut remplacée par des publications surveillées par les autorités d’occupation, clairement orientées vers la propagande. Tout travail effectué pour ces journaux fut considéré comme acte de collaboration avec l’ennemi. Des bandes dessinées ne parurent dans ces titres que rarement. Le centre d’activité des auteurs polonais se déplaça à l’étranger. Les histoires en images paraissaient, par exemple, aux États-Unis. C’est dans le magazine La Rescousse – La Pologne combattante en Amérique (Odsiecz – Polska Walcząca w Ameryce) que débuta l’émigré Walenty Pompka (1941-42), personnage créé par le dessinateur Marian Walentynowicz et par Ryszard Kiersnowski (alias Ryszard Pobóg). Au Proche-Orient, à l’époque où s'y trouvait stationné le 2e Corps polonais (Armée du général Anders), sortait le magazine Le Gaillard (Junak), dans lequel paraissait, entre autres, la bande dessinée Les aventures d'Hilaire Bâton (Przygody Hilarego Pały). En 1943, le supplément au Journal du soldat de l’APE (Dziennik Żołnierza APW) divertissait son public en uniforme, les troupes du Ier Corps polonais du gouvernement de Pologne en exil au Royaume-Uni, avec les aventures de Jacques Vagabond (Kuba Łazik) de Włodzimierz Kowańko et Jerzy Laskowski.

La période qui suivit le conflit fut dure pour la bande dessinée en Pologne. Les autorités communistes s’approprièrent le contrôle du marché de livre et de la presse. Dans cette nouvelle réalité, la bande dessinée, associée à la culture occidentale, devint un phénomène méprisé et répréhensible. Cependant, on ne renonça jamais entièrement à la publication des récits en images. On coupa le contact avec les éditeurs étrangers, sauf pour les publications promues par des entités telles que le Parti communiste français, et on misa sur les créations des auteurs locaux, souvent contraints de produire des œuvres de propagande. Ainsi, les bandes dessinées louaient les avantages du régime socialiste et critiquaient le capitalisme.

Celles-ci paraissaient avant tout dans la presse. On reprit alors la publication du Monde des aventures, rebaptisé Le nouveau monde des aventures (Nowy Świat Przygód, 1946-1947), revenu ensuite à son titre original (1947–1949) et amalgamé avec le bihebdomadaire scout Le Sentier (Na Tropie). Le fruit de cette fusion fut Le Monde des jeunes (Świat Młodych, 1949-1993). Durant la période 1957-1958, sur la vague du dégel politique, parurent les 98 numéros de l’hebdomadaire pour la jeunesse L’Aventure (Przygoda). Le magazine suivait l’exemple du périodique communiste français Vaillant, paraissant également en Pologne.

Parmi les principaux auteurs publiés dans la presse de l’époque, on trouvait Zbignew Lengren (1919-2003), auteur du cycle de strips muets intitulé Le Professeur Petitfinaud (Prof. Filutek), et Janusz Christa (1934-2008), employé par le journal de Danzig Le Soir du littoral (Wieczór Wybrzeża). À partir de 1958, J. Christa y publiait, entre autres, une série de strips sur les aventures de Jeannot-Matelot (Kajtek-Majtek), puis les aventures de Jeannot et Coco (Kajtek i Koko), ainsi que celles de Kaïko et Kokoche (Kajko et Kokosz). Jerzy Wróblewski (1941-1991) était un collaborateur de longue date du Journal du soir (Dziennik Wieczorny) de Bydgoszcz. Henryk Jerzy Chmielewski, alias « Papi Chmiel » (« Papcio Chmiel », 1923-2021), acquis sa notoriété surtout grâce à sa série Titus, Ti Romain et A’Thomas (Tytus, Romek i A’Tomek), publiée dans Le Monde des jeunes.

La fin des années 60 et les années 70 furent l’âge d’or de l'auto-édition de bandes dessinées appelées des « cahiers illustrés ». Par leurs biais, les autorités communistes cherchaient à améliorer la popularité de la milice et de l’armée. La plus longue de ces séries fut celle consacrée aux aventures de l’officier milicien Capitaine Chat Sauvage (Kapitan Żbik). Entre 1968 et 1982 parurent 53 épisodes pour un tirage total de plus de 11 millions d’exemplaires. Parmi les auteurs des cahiers de la série figuraient Grzegorz Rosiński (né en 1941), Bogusław Polch (1941-2020) et Jerzy Wróblewski.

À cette époque, le public polonais privilégiait les bandes dessinées adaptées des séries télévisées populaires. Les plus appréciées furent Le front clandestin (Podziemny front, 1969-1972) dessiné par Mieczysław Wiśniewski (1925-2006) et Jerzy Wróblewski ou Les aventures des tankistes et du chien Szarik (Przygody pancernych i psa Szarika, 1970–1971) par Szymon Kobyliński (1927-2002). Capitaine Kloss (Kapitan Kloss, 1971–1973) était illustré par Mieczysław Wiśniewski, et Janosik (1974) par Jerzy Skarżyński (1924-2004).

L'année 1976 marque l'apparition de deux nouveaux magazines de bande dessinée, Relax et Alfa. Le premier privilégiait des bandes dessinées historiques, fantastiques, d'aventures et des histoires pour les enfants. Janusz Christa, Tadeusz Baranowski (né en 1945), Jerzy Wróblewski et Grzegorz Rosiński comptaient parmi ses contributeurs. À partir de 1978, ce dernier y publiait Thorgal, sur des scénarios de Jean Van Hamme (né en 1939). Le magazine exista de 1976 à 1981, totalisant 31 numéros. Alfa abordait des sujets quelque peu différents. Il offrait au lecteur un mélange de science-fiction et de vulgarisation scientifique. Entre 1976 et 1985 parurent 7 numéros de ce périodique, avec comme auteur principal Grzegorz Rosiński.

Durant les années 80 furent publiés plusieurs albums, dont les bandes dessinées novatrices de Tadeusz Baranowski, Kaïko et Kokoche de Janusz Christa, la série Les aventures de Jonka, Jonek et Kleks (Przygody Jonki, Jonka i Kleksa) de Szarlota Pawel (1947-2018) et les œuvres de Jerzy Wroblewski. Les tirages atteignaient des centaines de milliers d’exemplaires. En 1982, le mensuel Fantastyka publia les premiers épisodes de Funky Koval, sur un scénario de Maciej Parowski (1946-2019) et Jacek Rodek (né en 1956) et des dessins de Bogusław Polch. Cette série de science-fiction sur les aventures d'un détective cosmique comportait de nombreuses références à l’époque contemporaine de sa publication. Elle s'attira rapidement une immense popularité et continue à être considérée comme l'une des plus importantes en Pologne. Fantastyka publiait aussi des travaux de Grzegorz Rosiński et de Kas (Zbigniew Kasprzak alias, né en 1955). L’immense intérêt d'alors pour le neuvième art mena à la création en 1987 du premier magazine BD pour adultes, Komiks – Fantastyka, renommé Komiks en 1990, et publié jusqu'en 1995. Ses pages accueillirent les œuvres phares de la bande dessinée polonaise et européenne, dont le précité Funky Koval, ainsi que Hans (Yans) d’André-Paul Duchâteau (1925-2020) et Grzegorz Rosiński. Dans les six derniers numéros du magazine parut la série Le Sorceleur (The Witcher, Wiedźmin en polonais), tirée des récits d’Andrzej Sapkowski (né en 1948), scénarisée par Maciej Parowski et dessinée par Bogusław Polch.

Après la chute du communisme, époque marquée par des transformations du point de vue politique, économique et social, la bande dessinée polonaise fut supplantée par l'arrivée massive de bandes dessinées occidentales et américaines, complètement inaccessibles auparavant. Presque toutes les grandes maisons d'édition publiant les auteurs polonais firent faillite dans la première moitié des années 90. La bande dessinée polonaise en vint à occuper une position étrange, d'où elle continuait néanmoins à se développer dans un créneau marginal. Les artistes, incapables de publier, présentaient leurs œuvres au public lors d’expositions ou dans des fanzines autofinancés, reproduits et diffusés avec les moyens du bord. La bande dessinée d'alors se développa dans les écoles des beaux-arts et des lycées artistiques, parmi des jeunes auteurs qui, affranchis des limites imposées par le marché et de la nécessité de restreindre leurs ambitions à cause des rigueurs imposées par les maisons d'édition, purent créer des bandes dessinées sublimes tant sur le plan artistique qu'esthétique.

Parmi les principaux dessinateurs et personnalités du monde des arts se trouvaient le Varsovien Krzysztof Gawronkiewicz (né en 1969), Przemysław Truścinski (né en 1970) de Łódź et Jerzy Ozga (né en 1968) de Kielce. Dans cette dernière ville, les trois se rencontrèrent en février 1991, lors de la Convention des auteurs de la bande dessinée au palais Zielinski, premier événement de ce type en Pologne. Cette manifestation culturelle fut organisée par deux passionnés du neuvième art, Jerzy Ozga, déjà cité, et Robert Łysak (né en 1964). Ils eurent l'idée d'inviter à Kielce un groupe de jeunes créateurs et critiques de bande dessinée pour débattre, dans une ambiance détendue, de la situation de ce moyen d'expression en Pologne. Parmi les invités se démarquaient les représentants de la ville de Łódź, déjà rassemblés dans le groupe Contur. Très rapidement, ils exprimèrent leur volonté d'organiser une deuxième édition de la convention à Łódź. Ainsi y naquit l'évènement phare de la bande dessinée contemporaine en Pologne, la Convention nationale des artistes de la bande dessinée, rebaptisée Festival national de la bande dessinée en 1999, puis en 2000 Festival international de la bande dessinée. Il est connu depuis 2009 comme Le Festival international de la bande dessinée et des jeux. La deuxième édition de la convention, tenue pour le première fois à Łódź, eut lieu en septembre 1991 à la Maison de la Culture, nouvellement ouverte après plusieurs années de travaux. L'événement fut organisé par le groupe Contur, rassemblant d'anciens élèves du lycée artistique et des étudiants de l’École des Beaux-Arts de Łódź.

L’une des composantes majeures du Festival de Łódź fut son concours. Celui de la meilleure bande dessiné courte fut établi en 1991. Pendant de nombreuses années, ses résultats définirent les tendances et permettaient à de jeunes dessinateurs de se faire reconnaître. La première édition de ce concours alors encore modeste fut remportée par Robert Waga (né en 1968), la deuxième par Krzysztof Gawronkiewicz, la troisième par Przemysław Truściński, la quatrième par Aleksandra Czubek-Spanowicz (née en 1966) et la cinquième par Sławomir Jezierski (né en 1963)… Tous ces artistes sont représentatifs d'approches différentes de la bande dessinée. L'histoire courte 1969 de K. Gawronkiewicz constitue une adaptation des mémoires de Sławomir Rogowski, exécutée au moyen d'une technique classique, à la plume. P. Truściński brilla grâce à L'Enfer (Piekło), une bande dessinée expérimentale, alliant dessin et photographie, dans laquelle il apparaissait lui-même. A. Czubek-Spanowicz gagna grâce au pittoresque La Ville la nuit (Miasto nocą) et S. Jezierski fut récompensé pour À propos d’un trésor qui ne se laissa pas dérober (O skarbie, co obcym się nie dał), une fable alliant parfaitement les contours noirs et les couleurs de l'aquarelle. Parmi les lauréats du Grand Prix du Festival, on compte aussi Adrian Madej (né en 1977), Tomasz Lew Leśniak (né en 1977), Krzysztof Ostrowski (né en 1976) et Jerzy Ozga. Łódź sut reconnaitre également le génie des dessinateurs Olaf Ciszak (né en 1977), Jakub Rebelka (né en 1981) et Benedykt Szneider (né en 1982). Dans le jury siégeaient des experts dans le domaine de la bande dessinée polonaise et étrangère, tels que Wojciech Birek (né en 1961), Kája Saudek (1935-2015) et Jerzy Szyłak (né en 1960).

Dans les années 90 (?), la bande dessinée polonaise ne put évoluer quasiment qu'au sein du milieu de l'édition indépendante (ou alternative). Après l'arrêt du magazine La Bande dessinée et des tentatives de création de quelques autres à l'échelle nationale tels que Fan, La Bagarre (Awantura), Super Boom !, Kelvin & Celsjusz, les rares périodiques qui réussirent à survivre au marché étaient des magazines à petits tirages. Il s'agit du Temps de la bande dessinée, anthologie (Czas Komiksu, antologia), Le Forum de la bande dessinée (Komiks Forum) et de fanzines tels KKK ou La Chair (Mięso) qui, au fil du temps, sont devenus des magazines comme AQQ et Ziniol. Le public put apprécier les œuvres d'auteurs polonais grâce à des publications dans des magazines de littérature fantastique et dans la presse. Leurs albums parurent de façon sporadique.

En revanche, les groupes, clubs et associations étaient en plein essor. Outre le groupe Contur de Łódź, il convient de mentionner le Studio de la bande dessinée polonaise (Studio Komiks Polski) de Bydgoszcz et le Club cracovien de la bande dessinée (Krakowski Klub Komiksu). Des centres de rencontres d'auteurs et d'amateurs du neuvième art existaient à Varsovie, à Poznań, dans la zone côtière de la mer Baltique des Trois Cités (Gdańsk-Sopot-Gdynia) et en Haute-Silésie.

En l'an 2000 eut lieu la véritable explosion de la popularité de la bande dessinée en Pologne. Plusieurs maisons d'éditions décidèrent, presque en même temps, de miser sur elle. Le marché fut inondé par une grande quantité de publications, originaires du pays ou venues de l'extérieur. Les dessinateurs polonais purent enfin présenter leurs créations au grand public. On commença à rassembler les œuvres crées dans les années 90 en anthologies et parurent de nouveaux magazines spécialisés, albums et séries. Le neuvième art fut accueilli dans les galeries et les écoles d'art, avec des études sérieuses consacrées à ce sujet. À présent, le lecteur de Pologne bénéficie de la possibilité de choisir à sa guise parmi des parutions polonaises et étrangères de plusieurs maisons d'édition.

Komentarze

Prześlij komentarz